Новости науки

Новый материал на основе минерала точилинита создали красноярские ученые

Ученые из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и Сибирского федерального университета (СФУ) получили новый нанокомпозитный 2D-материал в виде наночешуек на основе минерала точилинита с регулируемыми свойствами. Он состоит из чередующихся слоев сульфида железа и гидроксида магния и может применяться в нанофотонике, оптоэлектронике, использоваться в качестве сорбентов, электродов и наноантенн. Благодаря открытой возможности управления свойствами нового материала, а также его слоистой структуре, наночашуйчатый 2D-композит можно применять в нанофотонике и оптоэлектронике, фото- и электро- катализе, использовать как наноантенны, сорбенты и электроды, например, в литиевых, магниевых, алюминиевых источниках тока, электрохимических конденсаторах.

Двумерные материалы, такие как графен, представляют большой интерес как для исследователей, так и для технического развития. Они имеют толщину всего в один атом и обладают уникальными свойствами, которые могут привести к созданию новых устройств и технологий с улучшенными характеристиками.

Новый многофункциональный композитный двумерный материал образует чешуевидные частицы латеральным размером от ста до двухсот нанометров и толщиной около 20 нанометров.

Чтобы получить наночешуйки точилинита, специалисты взяли за основу протокол, разработанный для другого минерала — валлериита. Они модифицировали метод, варьируя концентрации прекурсоров и примесей, чтобы избежать побочных продуктов реакции и контролировать состав материала. В результате получился простой метод, основанный на гидротермальном синтезе. Он позволяет получать композит при умеренной температуре и атмосферном давлении. В процессе синтеза структура точилинита «самособирается» за счет противоположных электрических зарядов на слоях сульфида железа и гидроксида магния. В итоге получился практически чистый двумерный синтетический точилинит.

«Мы занимаемся получением синтетических двумерных сульфидно-гидроксидных материалов, аналогов природных минералов. До этого нам удалось синтезировать практически чистую фазу синтетического двумерного материала на основе природного минерала валлериита. Теперь мы смогли получить чистые сульфидно-гидроксидные аналоги природного слоистого минерала точилинита. Они дешевы, экологически безопасны и просты в производстве. В отличие от ранее синтезированных, данные материалы не содержат в сульфидных слоях медь. Это делает их менее стойкими к окислению, но более интересными в плане свойств. Мы также научились целенаправленно влиять на распределение железа в сульфидном и гидроксидном слоях. Такая возможность настройки открывает дополнительные перспективы использования точилинита в электронике и спинтронике», — рассказал кандидат химических наук научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Роман Борисов.

По словам ученых, для создания 2D-материалов чаще всего приходится проводить компьютерное моделирование, чтобы понять, какими свойствами будет обладать материал с заложенными в модель составом и структурой. Однако в этом случае на создание композитного материала точилинита ученых вдохновила природа.

«В науке есть один интересный подход, основанный на том, чтобы „подглядеть“ у природы. Природа сама по себе является замечательной лабораторией. Минералы валлериит и точилинит природного происхождения уникальны тем, что построены из чередующихся сульфидных и гидроксидных слоев, каждый из которых толщиной всего в несколько атомных размеров. На состав слоев минералов сильно влияет состав той природной среды, в которой они формировались. Мы попробовали повторить этот процесс в лаборатории. При этом не просто „скопировать“ условия природного синтеза, а заметно расширить состав материалов и получить соединения с новыми структурами сульфидных и гидроксидных слоев… В целом, мы первыми начали рассматривать точилиниты и валлерииты именно как синтетические платформы для получения новых двумерных материалов со смешаннослоистой структурой», — отметил руководитель проекта кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Максим Лихацкий.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Результаты исследования опубликованы в журнале New Journal of Chemistry.

-----------------------------------------------------------------------------

Энергия из Вселенной: в России разработали эко-технологию создания чистого водорода

Водород — самый распространенный элемент во Вселенной. А как энергоноситель — это один из самых перспективных продуктов для человечества. Поэтому российские ученые работают над инновациями, которые позволят промышленникам перейти с нефтегазовой на водородную энергетику. Участник топ-90 проектов премии «Новатор Москвы», ведущий эксперт РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Леонид Цой разработал технологию производства экологически чистого водорода и спиртов, которые потом можно использовать в качестве сырья для других химических производств. Причем новый способ значительно дешевле и экологичнее существующих.

В интервью порталу наука.рф ученый рассказал, в чем суть его метода и как он может изменить отрасли нефтегазопереработки и нефтегазохимии в России.

— Как работает ваша технология, кому она будет полезной в первую очередь?

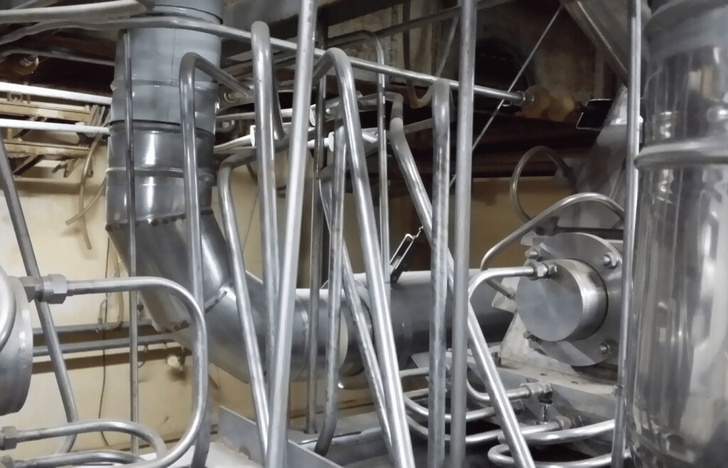

— Она основана на методе «бета- и паровая конверсия метана». Смесь водяного пара и метана обрабатывается ускоренными электронами и электромагнитным полем в специальном вихревом реакторе. На выходе из реактора получаются водород и спирты. Энергозатраты — 0,1 ГДж на тонну продукта, и что важно — нет вредных выбросов.

В сотрудничестве с лидером в этой области — Институтом ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СОРАН) — мы в процессе создания самого крупного в мире завода по производству ускорителей электронов. Такое оборудование пригодится в нефтегазопереработке, нефтегазохимии, металлургии, энергетике, в том числе транспортной, производстве азотных удобрений.

Потребителями станут компании стран, намеренных производить водород как энергоноситель и спирты как сырье для производства пластика, удобрений

— Насколько далеко уже удалось продвинуться?

— Мы закончили лабораторный этап, получили положительные экспертизы Газпрома, Татнефтехиминвест-холдинга, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по заказу Минэнерго РФ и составили бизнес-план. Заключили предварительные договоры с проектировщиками-строителями, соглашение с Институтом ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН о передаче конструкторской документации, регламентов производства и — временно — сотрудников для обучения и производства первых партий ускорителей.

Нашли и источник финансирования, который закроет 75% потребностей в деньгах, и ищем на оставшиеся 25%. Под строительство завода уже подобрали земельный участок в Москве, который нам предварительно согласовало столичное правительство по программе «Земля за 1 рубль» на пять лет, далее — по тарифам аренды города. У нас уже есть поставщики и производители всех деталей. Более того, уже подписаны соглашения на создание 120 таких заводов в КНР, Индии, ОАЭ, Казахстане.

— В чем инновационность вашего метода?

— Два основных способа получения промышленного водорода — это паровая конверсия и электролиз. Есть и другие методы, но они грязные, неэкономичные и энергозатратные.

Электролиз экономически невыгоден: вы тратите 214 ГДж, чтобы получить тонну водорода, а при сжигании получите всего 141 ГДж — почти вдвое меньше, чем потратили на его получение. Паровая конверсия метана — это традиционный способ, которым вырабатывают примерно 70% всего водорода. При затратах 8,1 ГДж на тонну водорода вы получаете 141 ГДж. Но при этом с каждым килограммом примерно 10 кг углекислоты уходит в атмосферу. Поэтому сейчас любые страны, которые производят водород, сталкиваются с проблемой выбросов СO2.

Наш метод позволяет перерабатывать водород, затрачивая при этом 0,1 ГДж на тонну — в 80 раз меньше, чем самый выгодный из ныне существующих методов. При этом у нас нет никаких вредных выбросов. В качестве побочного продукта мы выпускаем спирты, а это ценный продукт для производства пластика или тех же удобрений.

Таким способом можно перерабатывать сырье фактически без нагрева и без громадных давлений, как в традиционной паровой конверсии.

— Как вы пришли к этой технологии? С чего все начиналось?

— Я заканчивал физфак в Казахстане, кафедру физики космоса, космических лучей и радиационной физики, так что вся моя деятельность так или иначе связана с этим.

Сначала я работал над «бета-конверсией углеводородов». У истоков этого метода стоял мой отец. Он посвятил десятилетия радиационной обработке жидких и газообразных сцинтилляторов (чем являются и углеводороды) и защищал диссертации на эту тему под руководством академика С.В. Стародубцева. Так мой отец пришел к идее обработки углеводородов ионизирующими излучениями.

Позже мы с командой подхватили эту идею и начали проводить лабораторные исследования. Путем экспериментов пришли к выводу, что самой перспективной на тот момент оказалась переработка нефти и газа в светлые топливные фракции, бензин, керосин. К 2000-м годам смогли оформить такой метод в виде патентной разработки на переработку углеводородов. К сожалению, дальше лаборатории дело не пошло по ряду причин, не связанных с самой технологией.

В 2020 году мы поняли, что надо заниматься водородом. Эта тема стала очень популярной в научных кругах. Так переориентировались на получение водорода и спиртов.

— У вас есть своя команда?

— Да, и я считаю, что в моей команде лучшие специалисты России в этой области: доктор физико-математических наук, доктор технических наук — член федерального ВАКа по химии, доктор физико-математических наук Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина, теоретик, экспериментатор по радиационной химии, консультант МАГАТЭ по традиционной химии.

В команде и мощные управленцы, и экономисты. Кандидат на должность директора по производству многие годы работал главным инженером на нескольких заводах. Мой первый заместитель руководил проектом модернизации теплосети Нижнего Новгорода. А я руководил проектом создания самого большого в Средней Азии и Казахстане завода по производству телевизоров и мониторов.

— В чем водород превосходит другие горючие вещества?

Если сравнить горючие вещества по теплотворности — энергии, которую можно получить, например, для обогрева двигателя, то при сжигании у водорода самый лучший показатель — 141 ГДж на тонну. Это больше, чем от спиртов, газа, нефти, бензина, керосина, мазута — да чего угодно.

Водород — это универсальный продукт и самый перспективный для человечества. В космосе его очень много, и если мы когда-то дорастем до межзвездных полетов, то потенциал его использования будет огромен.

------------------------------------------------------------------

Росатом и Политех Петра Великого испытали технологию роботизированного 3D-сканирования

Компания Росатома «Цифрум» и Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММИТ, подразделение Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого) успешно закончили испытания технологии высокоточного роботизированного 3D-сканирования. Оно нужно для автоматического контроля геометрии деталей сложной формы с отражающими поверхностями. В ряду решений, содержащих сквозные цифровые технологии робототехники, ее будут применять на предприятиях атомной отрасли.

На испытаниях ученые проверяли способность цифрового решения помочь в снижении трудоемкости ручных измерений геометрии деталей, которые подвержены деформации при изготовлении из-за внутренних напряжений. Испытания показали высокие результаты: точность измерений удалось обеспечить. Заместитель генерального директора предприятия ВПО «Точмаш» Илья Борзов пояснил, что новая технология учитывает требования к темпам и экономической целесообразности работы предприятия.

«Мы активно внедряем сквозные цифровые технологии на предприятиях, ранее уже пилотировали ряд проектов по 3D-сканированию, — рассказал он. — Но существующие решения и контрольно-измерительные машины не давали необходимой точности или не „брали“ зеркальную поверхность без нанесения специальных составов — это недопустимо для данного типа изделий. Для создания необходимого решения требовалась длительная работа, которая по своим затратам могла свести положительные эффекты к нулю.

На этом фоне предложение специалистов „Цифрум“ и ИММИТ о собственной разработке с последующим проведением испытаний по роботизированному высокоточному 3D измерению стало наиболее рациональным решением по цифровизации взамен трудоемкой ручной операции измерения геометрии деталей». «Для обеспечения эффективности производства сегодня нужно развивать механизмы оперативной цифровой разработки.

При этом решения должны быть рациональными, чтобы их внедрение было своевременным и обеспечивало достижение больших эффектов меньшими инвестициями.

Для этого в „Цифруме“ создаются технические и методологические центры компетенций, выстаивается прямое взаимодействие с производственными площадками, расширяются партнерские отношения с разработчиками внутри Росатома и за пределами отрасли, с инновационными центрами и вузами», — отметил заместитель генерального директора по проектам, технологиям и инновациям компании «Цифрум» (Росатом) Дмитрий Перемыслый.

Интерес к роботизированному высокоточному 3D-сканированию и обмену опыта в целом по сквозной цифровой технологии робототехники уже проявили представители более чем 20 предприятий различных дивизионов атомной отрасли.

--------------------------------------------------------------------------

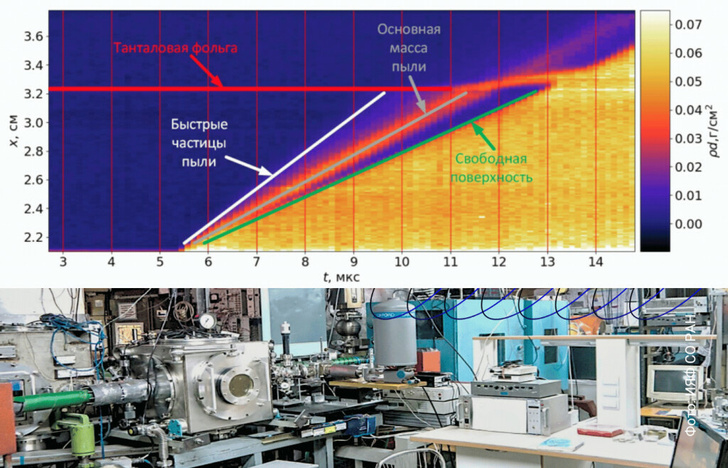

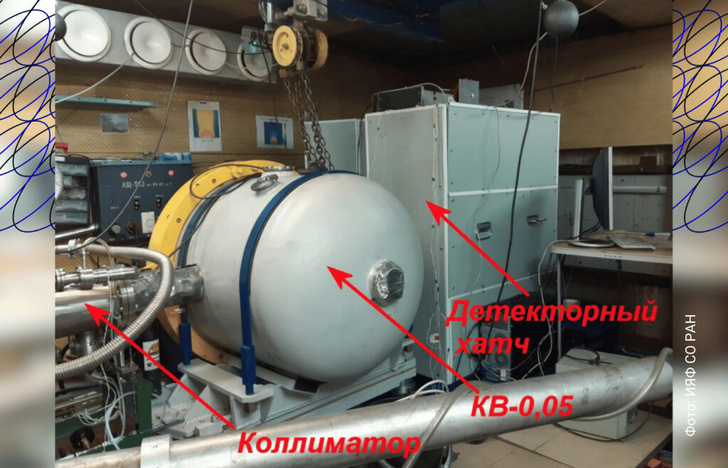

Пыление вещества в момент взрыва засняли физики

Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) совместно с коллегами из Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева (ИГиЛ СО РАН) исследуют одно из явлений, которые возникают в момент взрыва и мешают равномерному сжатию материала — пыление. Поток микрочастиц, отрывающихся от вещества, специалисты изучают при помощи синхротронной радиографии на станции «Субмикросекундной диагностики» Центра коллективного пользования «Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения» (ЦКП СЦСТИ) ИЯФ СО РАН.

Синхротронное излучение позволяет получать картину событий, длящихся наносекунды. Это помогло ученым создать математическую модель пыления. Эксперименты проходили с образцами из олова.

«Мы занимаемся изучением ударно-волновых и взрывных процессов, — рассказал ведущий научный сотрудник ИГиЛ и ИЯФ СО РАН кандидат физико-математических наук Константин Тен. — Эта область науки интересна в первую очередь аэрокосмической, атомно-энергетической отраслям промышленности. Дело в том, что благодаря подобным исследовательским работам, можно изучать, как ведет себя какое-то вещество в момент взрыва, то есть в момент сжатия до миллиона атмосфер. Материалы, из которых сделаны космические корабли, испытывают сильные деформации при входе в атмосферу, броня должна выдерживать ударные волны от попадания снарядов и др. Мы проводим эксперименты и получаем экспериментальные данные по сжатию вещества, которые потом переводятся в математические формулы зависимости плотности от давления исследуемых веществ в момент перегрузки и деформации.Такие формулы называются уравнениями состояния вещества и потом применяются при конструировании объектов».

Пыление — это процесс отрыва микрочастиц от металлического «ударника» (снаряда или поршня), который используется для создания ударной волны в образце (исследуемом веществе). Микрочастицы летят впереди с чуть большей скоростью и препятствуют достижению максимального сжатия в образце. Они деформируют поверхность образца, по которому бьет снаряд, то есть мешают его равномерному сжатию, а также снижают саму скорость удара.

«Чтобы сжать вещество, нужно чем-то по нему ударить, придать импульс. А ударяя с большой силой по предмету, заставляя его двигаться со скоростью в несколько километров в секунду, появляется эффект пыления. Чем быстрее разгоняем ударник, тем больше появляется микрочастиц, — отметил Константин Тен. — Теперь мы знаем, что пыление сильно искажает отполированную для лучшего сжатия поверхность материала — мы называем это потерей монолитности фронта. И все это нужно учитывать в конструировании космических кораблей, атомных станций и др.

По его словам, микрочастицы имеют не просто малые размеры, но еще имеют малую плотность, и летят с со скоростью 3-6 км/сек. Длится это очень недолго — микросекунды. Обычным рентгеновским аппаратом такое не увидеть.

«На базе ИЯФ СО РАН у нас есть возможность работать с синхротронной радиографией на пользовательской станции «Субмикросекундной диагностики». Это тот же рентген, но делающий кадры за доли наносекунд. Для взрывных процессов это очень хорошее время. Мы одни из немногих, кто получает дифракционную картину события», — объяснил ученый.

Специалисты провели эксперименты по изучению пыления от олова. Это очень удобный модельный объект: у него низкая температура плавления, при сильном ударе связь между молекулами нарушается и нужный процесс запускается быстрее. Модельные эксперименты позволили получить математические формулы, которые учитывают само пыление и эффекты, которые оно производит. Теперь их можно использовать для решения задач аэрокосмической, атомной отраслях.

-------------------------------------------------------------

Генетики МГУ приблизят человечество к здоровому долголетию

Ученые МГУ провели масштабное исследование механизмов клеточного питания, которое может помочь в достижении здорового долголетия. У каждой клетки человеческого организма есть механизм самообновления. Чаще всего он проявляется как аутофагия — естественный процесс регенерации организма на внутриклеточном уровне, суть которого в том, что клетки сами перерабатывают поврежденные внутриклеточные структуры и создают новые. Этот процесс можно стимулировать, но есть сложность — человеческий организм тысячелетиями жил в режиме нехватки пищи и привык экономить энергию, в том числе и на обновлении клеток.

«В результате первого этапа исследования была создана система высокопроизводительного скрининга активаторов аутофагии, основанная на клеточных культурах. В скрининге задействованы роботизированные системы для добавления веществ и автоматического наблюдения за клетками. В созданных специальных, так называемых «репортерных» клетках синтезируются флюоресцентные белки, свечение которых позволяет судить об активации переработки ненужных частей клетки», — сообщил директор НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского и Института функциональной геномики МГУ Петр Сергиев.

Свечение автоматически отслеживает та же роботизированная система.

С помощью этой системы ученые изучили возможность создания соединений, которые инициировали бы переваривание поврежденных энергетических фабрик клеток — митохондрий, и протестировали способности вызывать аутофагию у лекарственных растений, специй и 14 тысяч химических соединений, отобранных с помощью компьютерного анализа, а также у веществ, созданных микроорганизмами, живущими в кишечнике животных, способных к длительному голоданию, на примере верблюда из Астраханской области и медведя, проснувшегося от спячки в заповеднике в Тверской области.

Наиболее перспективные находки исследователи проверят на эффективность и безопасность на лабораторных животных. Среди них — рыбки, страдающие от симптомов, похожих на болезнь Паркинсона, а также мыши, у которых отключен ген насыщения. Результатом исследования станет создание линейки препаратов, которые будут способствовать обновлению внутриклеточных структур, — «лекарств для здорового долголетия».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

30.07.2320:04:01